行成于“寻思(xín si)”

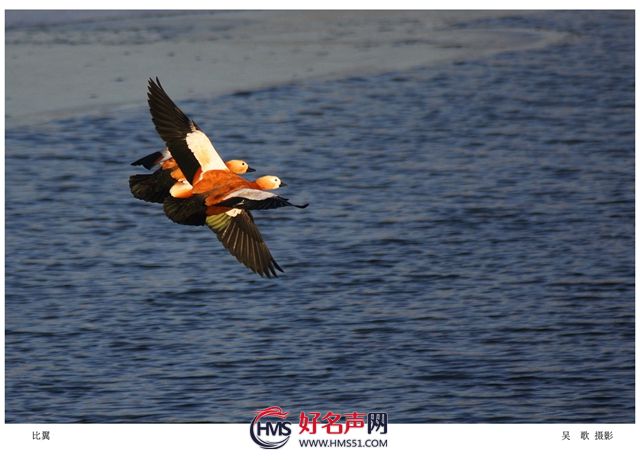

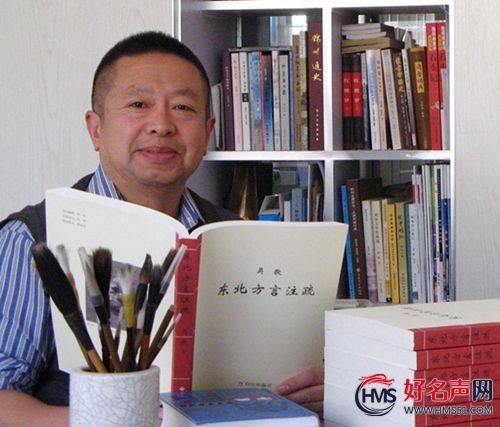

文图/吴歌(辽宁锦州)

“寻”,音“xún”,语文课本和常见工具书似乎都这么说。为啥呢?谁道咧(lie)。

“寻思”之“寻”,董联声《中国·东北方言》注为“xín”。

“寻思过味儿来”之“寻”,尹世超主编《东北方言概念词典》注为“xín”。

“寻拙志”之“寻”,陈刚编《北京方言词典》注为“xín”。

“寻短见”“寻死”和“寻拙志”之“寻”,周汝昌主编《红楼梦辞典》注为“xín”。

寻,“徐林切”;“徐心切,并音浔。”——《康熙字典》之“徐林切”或“徐心切”,是否相当于“xín”呢?

“寻”,音“xún”,是不是有点怪?

“……唐诗中蕴含着一种方音特征,笔者把这种特征称之为i—u混读特征。这种方言特征所反映的是介音i和u在承担韵母职能时,在特定方言环境中的音变情况,因而,它属于韵母特征。这种特征的一般表现形式就是把现代汉语拼音中的韵母u视同为i。也就是说,在这样的方言环境中,一部分汉字读音中的韵母u会音变为i。如读‘入’如‘日’、读‘出’如‘吃’、读‘律’如‘力’、读‘剧、据’如‘纪’、读‘术’如‘是’等等,就是典型的例子。”——王义然《唐诗中的i—u混读方音特征》(语言文字网 2013年4月30日)。

所谓“介音”,应为舶来品。韵母是整体,“介音”莫须有。

王义然先生所言“i—u混读”,实际上包括“ü”,应该是韵母“i—u—ü”之间的转换。

此类转换,既存在于“i—u—ü”为韵腹的音节中,也存在于“i—u—ü”为韵头的音节中。拙作《东北方言注疏》称之为“韵母暨韵头i与ü(u)相互转换的非普遍规律”。

“寻”,读作“xún”,应该属于前者。

“趋(qī/qū)”,“去(qi/qu)”,“启(qǔ/qǐ)”,“论(lùn/lìn)”,“乱(luàn/lüàn/liàn)”,“险(xiǎn/xuán)”,“炫(xuàn/xiǎn)”,“现(xiàn/xuàn)”,应该是“韵母暨韵头i与ü(u)相互转换的非普遍规律”之下比较常见的字。

“炫(xiǎn)巴”,义即“炫”或曰“炫耀”,非“显摆”或“显白”,与“摆”或“白”不相干。

“险(xuán)”,义即“险”或曰“危险”,与“悬”或“悬挂”没有干系。

古人云,行成于思。东北人说,行成于“寻思”。

京畿话里,有“寻思”;晋陕话里,没“寻思”。同样的语义,后者说“思谋(mu)”。

注释:方言相关内容,依据拙作《东北方言注疏》(白山出版社 2016年)

[编辑 安然]

【好名声网】忘了真好(包明丽)

【好名声网】忘了真好(包明丽) 【好名声网】名字趣谈(包明丽)

【好名声网】名字趣谈(包明丽) 【好名声网】人海拾贝(包明丽)

【好名声网】人海拾贝(包明丽) 【好名声网】婚姻碎语(包明丽)

【好名声网】婚姻碎语(包明丽) 【好名声网】幸福的回忆(包明丽)

【好名声网】幸福的回忆(包明丽) 【好名声网】春暖花开见“彩虹”(包明丽)

【好名声网】春暖花开见“彩虹”(包明丽) 【好名声网】最美四月天(刘莉)

【好名声网】最美四月天(刘莉) 【好名声网】爆竹虽无声,春风仍送暖(包明丽)

【好名声网】爆竹虽无声,春风仍送暖(包明丽)