《红楼梦》与东北话系列

题外话:约定俗成

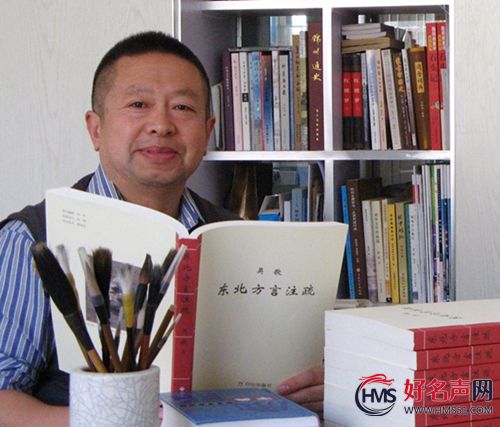

文/吴歌 编辑/寻冬

晓行夜宿,昼伏夜出,分别是旅人和贼人的约定俗成。因而,约定俗成之俗,有良俗和劣俗之分。更有甚者,是恶俗。

昼夜更替,是客观存在。无论良俗还是劣俗,约定的前提都是顺应而不是违背客观存在。杀人放火者,习惯于约定在月黑风高之夜。

仓颉老祖最初所造之字,如象形、指事和会意等,“原型”都是客观存在的物或事。

常见的张或章等的姓氏,其语义也都属于客观存在。[汉]许慎《说文解字》(中华书局 2013年)说,张,施弓弦也。从弓长声。章,乐竟为一章。从音从十。

将“音十章”说成“立早章”,似乎也是一种约定俗成。但它曲解了“章”字的原义,在语言文字层面算不上良俗。

借口“约定俗成”,对类似《红楼梦》等名著中的错别字视而不见,甚至曲意为其“背书”,不足为训。

人无完人,瑕不掩瑜。存在些许错别字,并不会减损《红楼梦》等名著的伟大。

在《红楼梦》(人民文学出版社 2000年)第八回和第五十一回等,曹翁将焐手之“焐”写成的“渥”或“握”(旧行本),属于错别字无疑。而周汝昌主编《红楼梦辞典》(广东人民出版社 1986年)认为“渥”同“焐”,是否属于为错别字“背书”呢?

“焐”之语用,早在元朝李文蔚的《燕青博鱼》和马致远的《青衫泪》中,已经能够见到。

无独有偶。或因对爬高上坻(dī)之“坻”存有疑虑,在《红楼梦》第八回,曹翁将其“修正”成了爬高上“梯”。为此,周汝昌主编《红楼梦辞典》特意做出了“蹬或爬到高处(不一定上梯子)”的“变通”。坻,义为水中高地,与“高”同指各类高处。

凡此种种,毋庸赘述。

词语的构成与姓名的构成一样,不可移易。李鬼,不是李魁;张狼,不是张郎。爬高上坻,不是爬高上“低”,也不是爬高上“梯”。

看似“约定俗成”的错别字,仍然是错别字。自己的姓名被写成错别字,相信没有人会高兴。自己的母语,也不应该任由错别字滥竽充数。

同样是写错别字,拥有话语权的方家们美其名曰“同音替代”。长此以往,以讹传讹,用于“同音替代”的错别字也会被当作约定俗成。还是那句话,此俗并非良俗。写错别字不对的道理,连小学生都明白。何况方家嗫?

不唯上,不唯书,只唯实。不是吹毛求疵,不是鸡蛋里挑骨头。

注释:方言相关内容,依据拙作《东北方言注疏》(白山出版社 2016年)

【好名声网】怀念婆婆(石玉梅)

【好名声网】怀念婆婆(石玉梅) 【好名声网】四月的倩影(王铁兰)

【好名声网】四月的倩影(王铁兰) 【好名声网】雨落窗前(石玉梅)

【好名声网】雨落窗前(石玉梅) 【好名声网】春雨醉梨花(石玉梅)

【好名声网】春雨醉梨花(石玉梅) 【好名声网】浅谈教育下一代(王铁兰)

【好名声网】浅谈教育下一代(王铁兰) 【好名声网】灵魂的拷问(王铁兰)

【好名声网】灵魂的拷问(王铁兰) 【好名声网】家乡的小河(王铁兰)

【好名声网】家乡的小河(王铁兰) 【好名声网】浓浓的师生情(王铁兰)

【好名声网】浓浓的师生情(王铁兰)