《红楼梦》与东北话系列

舌鼻声母的活化石

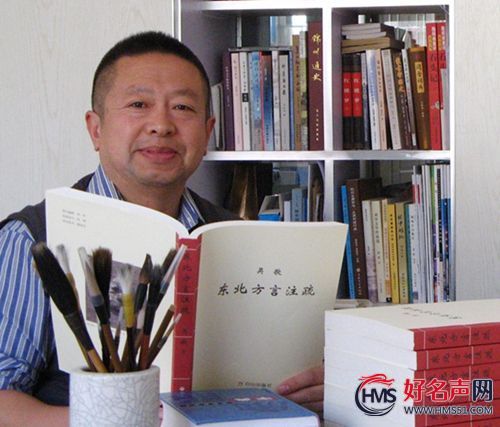

文图/吴歌 编辑/半夏

“那些年 阿拉上海宁这样过‘十一’”。——中国广播网(20171007)文章标题

上海“人”,为何称自己为“上海宁”呢?

在汉程网《音韵参考》栏目中,“人”之“上古音”为[njien]。[njien]之声母[nj],逐步分化成了[n]与[j]。前者,有上海话中的人读若“宁”;后者,有广东话中的“人”读作[jan4]。[]之中,系拉丁字母,以下同。

[jan4],相当于普通话中的“rén”和东北话中的“yén”。

如广府话将“骜”读作[ngou4],如晋方言将“袄”读作“ngào”,东北话会将“鸡生鹅斗”之“鹅”说成“ngě”。

或因舌鼻声母(舌鼻音声母;软腭声母)与东北话渐行渐远,“鸡生鹅斗”之“鹅(ngě)”的声母“ng”,在当代东北话中还有另三种“处理”方式。

其一,丢弃后端,读“鹅”为“né”,较比(比较)普遍。爱情之“爱(nài)”,骜岗子之“骜(náo)”,亦属此类。

其二,丢弃前端,读“鹅”为“gé”,亦有所见。此时,鸡生“鹅”斗,变成了鸡生“格”斗。

其三,完全丢弃,读“鹅”为“é”,与普通话接轨。

针对这一现象,豆丁网(20120817)《东北方言的语音特点分析》说,“在东北方言区除一部分(份)人习惯在开口呼音节前加一个前鼻辅音n外(,)还有一部分(份)人喜欢在这一类音节前加一个后鼻辅音nɡ。这一特点很难通过一个词或是一个短语做例子来解释(。)它是东北人在平时说话中时不时表现出来的甚至在这句中有所体现(,)在别的语句中就不明显了。”辅音,是国际音标的称谓。于拼音,应叫声母。

鸡生鹅斗,在拙作《东北方言注疏》(白山出版社 2016年)中的释文,是比喻“家族(家庭)成员之间生事与争斗”。

“从今咱们两个丢开手,省得鸡声鹅斗,叫别人笑。”——《红楼梦》(人民文学出版社 2000年)第二十一回的“鸡声鹅斗”,在周汝昌主编《红楼梦辞典》(广东人民出版社 1987年)中注明,旧行本作“鸡生鹅斗”。改“生”为“声”,是否偏离“生事”之本义呢?

天上一只鹅,地下一只鹅,鹅飞鹅走鹅碰鹅。童谣中的“鹅”,读作“ngé”,而且要伴着响舌同步完成。有难度,更有趣味。

带有“ng”声母的语音“嗷(ngāo/ngǎo)”,在单田芳老先生先生的评书中,时常还能听到。

目前仅知的“鹅”和“嗷”等带有舌鼻声母的音节,在东北话中已属凤毛麟角。称其为“活化石”,应不为过。

注释:方言相关内容,依据拙作《东北方言注疏》(白山出版社 2016年)

【好名声网】山居春意(李亚男)

【好名声网】山居春意(李亚男) 【好名声网】5·12国际护士节咏护士(潘继洲)

【好名声网】5·12国际护士节咏护士(潘继洲) 【好名声网】立 夏(潘继洲)

【好名声网】立 夏(潘继洲) 【好名声网】赞神舟十三号航天员乘组安全凯旋(二副)(潘继洲)

【好名声网】赞神舟十三号航天员乘组安全凯旋(二副)(潘继洲) 【好名声网】再题大凌河人工湖(四副)(潘继洲)

【好名声网】再题大凌河人工湖(四副)(潘继洲) 【好名声网】春雨(外一联)(潘继洲)

【好名声网】春雨(外一联)(潘继洲) 【好名声网】春到凌河(潘继洲)

【好名声网】春到凌河(潘继洲) 【好名声网】凌河春韵(潘继洲)

【好名声网】凌河春韵(潘继洲)